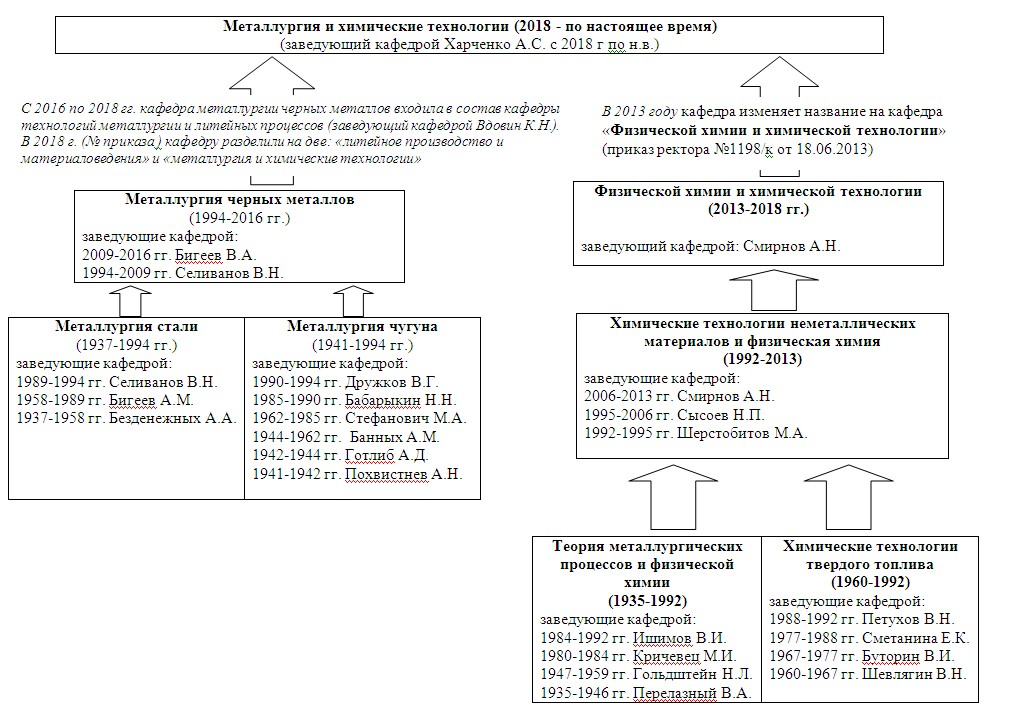

Кафедра металлургии и физической химии была образована в результате утверждения новой образовательной структуры ФГБОУ ВО МГТУ на основании приказа ректора № 10-30/565 от 28.09.2018 г. и входит в состав института металлургии, машиностроения и материалообработки. Кафедра была сформирована путем объединения кафедры металлургии черных металлов (МЧМ) и кафедры физической химии и химической технологии (ФХ и ХТ), которые имеют свою собственную историю формирования и развития.

История развития кафедры металлургии черных металлов

Становление нашего вуза во многом связано с появлением первых трех кафедр металлургического направления: металлургии стали; обработки металлов давлением; металловедения и термической обработки металлов.

В сентябре 1937 г. в числе первых выпускающих кафедр Магнитогорского горно-металлургического института (МГМИ) была организована кафедра металлургии стали. Организатором кафедры был доцент Алексей Андреевич Безденежных, прибывший незадолго до этого в Магнитогорск из Ленинградского политехнического института вместе с доцентами М.И.Бояршиновым (основатель и многолетний заведующий кафедрой ОМД) и А.Н.Заморуевым (основатель кафедры МиТОМ).. Позднее в течение многих лет А. А. Безденежных, наряду с заведованием кафедрой, был директором МГМИ. В годы Великой Отечественной войны все они сыграли важные роли в работе легендарного бронебюро ММК.

В конце 1937 г. в МГМИ состоялся первый выпуск инженеров, в числе которых было пять выпускников кафедры металлургии стали: Л.А. Волков, Н.В. Заверюха, О.С. Меженный, Г.П. Перк и П.К. Щербинин.

Вторым заведующим кафедры металлургии стали (с 1958 по 1989 гг.) стал ее выпускник 1941 года профессор А.М.Бигеев. В 1989 году эту кафедру возглавил выпускник 1958 года доцент В.Н.Селиванов.

Кафедра металлургии чугуна была создана в ноябре 1941 года по инициативе эвакуированных в Магнитогорск преподавателей-доменщиков Днепропетровского металлургического института. Первыми заведующими были профессора А.Н. Похвистнев (1941-42 гг.) и А.Д. Готлиб (1942-43 гг.). Начатое дело продолжили профессора А.М.Банных (1943-1962 гг.), М.А.Стефанович (1962-1985 гг.), Н.Н.Бабарыкин (1985-1990 гг.) и доцент В.Г.Дружков (1990-1994). В 1944 году в МГМИ состоялся первый выпуск инженеров-доменщиков: Певцов В.П., Ткаченко А.И., Макаров Н.И., а в 1946 - выпуск первого набора 1942: Власов А.Г, Байкина Н.Г., Макоткина Н.А.

В 1994 году решением ученого совета нашего вуза кафедры металлургии чугуна и металлургии стали были объединены в кафедру металлургии черных металлов (МЧМ), ее возглавил доцент В.Н. Селиванов. В 2009 году на этом посту его сменил выпускник кафедры металлургии стали 1975 г. профессор В.А. Бигеев. В 2016 году произошло кратковременное объединение до 2018 года кафедры МЧМ с кафедрой литейных процессов и материаловедения (в этот период заведующим кафедры был выпускник кафедры металлургии стали 1971 г. профессор Вдовин К.Н.). С декабря 2018 года вновь созданную кафедру металлургии и химических технологий возглавил доцент, выпускник 2009 года А.С. Харченко.

Коллектив кафедры металлургии черных металлов всегда жил едиными интересами со страной, городом, Магнитогорским металлургическим комбинатом. В годы Великой Отечественной войны преподаватели кафедры принимали активное участие в совершенствовании технологий на ММК, а многие выпускники кафедры с оружием в руках защищали нашу Родину. Тогда, например, незаурядные творческие способности проявил Арнольд Давидович Готлиб. Он являлся крупным ученым в области доменного производства, занимался проблемами интенсификации агломерационного процесса, регулирования доменного процесса с целью достижения оптимальных параметров плавки. В то же время профессором Александром Михайловичем Банных были внедрены на Магнитогорском металлургическом комбинате ряд исследований, направленных на повышение производительности доменных печей, технологии агломерации марганцевых руд. Алексей Андреевич Безденежных стал соавтором создания впервые в мире технологии выплавки броневой стали в основной мартеновской печи монопроцессом. Эти и другие ученые МГМИ внесли свой вклад в то, что за 1940 - 1945 гг. на ММК было произведено 11,6 млн.т чугуна и 12,1 млн.т стали.

В 50-е годы прошлого века сформировалось основное научное направление кафедры металлургии стали – развитие технологии и оборудования сталеплавильного производства на основе математического описания технологических процессов. Основателем и руководителем этого направления был профессор А.М. Бигеев. В работе по этому направлению принимали участие практически все преподаватели и научные сотрудники кафедры металлургии стали, что дает основание говорить о научной школе профессора А.М. Бигеева. Возникновению научной школы профессора А.М. Бигеева способствовало открытие при кафедре металлургии стали в 1958 г. аспирантуры, а в 1995 г. – докторантуры.

Большую роль в развитии кафедры металлургии стали сыграла также организация в 1970 г. отраслевой лаборатории сталеплавильного производства. Ее деятельность во многом была сосредоточена на создании новых металлургических процессов. В эту лабораторию приходили молодые выпускники кафедры, проявившие склонность к научной работе, включались в проведение научных исследований, защищали диссертации, а в дальнейшем входили в профессорско-преподавательский состав кафедр нашего вуза.

Среди них Юрий Алексеевич Колесников – один из ведущих в стране специалистов в области кислородно-конвертерного процесса. Результаты его научных исследований (совместно с В.А.Бигеевым) внедрены в кислородно-конвертерном цехе металлургического ММК.

Константин Николаевич Вдовин – его научная деятельность направлена на совершенствование процессов непрерывной разливки стали, а также - технологических процессов производства качественных отливок из чугуна и стали. На основе его научных исследований внедрены в производство десятки изобретений, давшие большой экономический эффект.

Научная деятельность Виктора Петровича Чернова относится к области, которая исследует разработку и синтез оксидных сплавов и технологических процессов с использованием отходов производства.

Научные исследования Вахита Абдрашитовича Бигеева направлены на разработку новых процессов комплексной переработки нетрадиционного железорудного и марганцевого сырья, утилизации металлургических шламов и шлаков, а также - совершенствования процессов выплавки и ковшевой обработки стали.

Научные изыскания Александра Михайловича Столярова принадлежат к научной школе по совершенствованию технологии разливки стали в изложницы и непрерывным на МНЛЗ способами, а также – производству низколегированных сталей.

Александр Юрьевич Никулин являлся специалистом в области термодинамических и кинетических исследований внепечных процессов в черной металлургии. Он участвовал в выполнении фундаментальных исследований по математическому моделированию процессов взаимодействия порошковых материалов с жидкой фазой при ковшевой обработке металлов.

В современных условиях научные исследования, проводимые сотрудниками кафедры в течение многих лет, дали возможность создать и внедрить в учебный процесс несколько компьютерных имитаторов-тренажеров сталеплавильных и доменных процессов. Без ложной скромности можно заметить, что в этом вопросе кафедра лидирует в системе отечественного металлургического образования: подобных средств нет ни у одной металлургической кафедры других вузов России.

Активная работа руководства кафедры металлургии стали по подготовке научных и педагогических кадров высшей квалификации позволила создать в МГМИ на её базе новую кафедру – кафедру электрометаллургии и литейного производства и приступить к подготовке инженеров-литейщиков. За четыре десятилетия своего существования кафедра электрометаллургии и литейного производства существенно укрепилась и стала в настоящее время одним из ведущих учебных подразделений университета. Среди выпускников первого набора студентов-литейщиков – бывший ректор, а ныне - президент МГТУ В.М.Колокольцев.

Кафедре металлургии чугуна тоже есть чем гордиться в научной сфере. Совместно с работниками крупнейших металлургических предприятий и научно-исследовательских институтов выполнены весьма интересные исследования. Среди них – разработка технологии производства и проплавки офлюсованного агломерата и окатышей; освоение комбинированного дутья; движения материалов и газов в доменных печах. Общепризнанны достижения кафедры в области изучения газодинамики, особенностей неустановившихся и переходных состояний доменной плавки; определения числа выпусков; расчета профиля доменной печи и количества воздушных фурм; разработке принципа выбора комплекса технологических средств для организации доменного процесса.

Крупным ученым в области газификации был Михаил Александрович Стефанович. Его научные исследования способствовали ускорению работ по автоматизации доменных печей, использованию комбинированного дутья высоких параметров. Им разработана методика определения оптимальных профилей доменных печей, которую развил и усовершенствовал его ученик – Виталий Гаврилович Дружков.

Салават Камилович Сибагатуллин занимается разработкой детерминированной математической моделью предельной степени использования газовосстановителей, способами достижения эффективной работы доменных печей с использованием окатышей при длительной службе футеровки, технологических решений при режимах загрузки и параметрах дутья доменных печей.

Директор Магнитогорского металлургического комбината в 60-е годы прошлого века, а затем профессор МГМИ Владимир Михайлович Зудин проявил себя как ученый, создавший научную школу по исследованию новых способов производства железа и стали, получению малосернистого чугуна, внедрению устройств для ведения доменной плавки.

Разработки Николая Петровича Сысоева принадлежат к научной школе доменщиков в области газодинамики и механики движения материалов в доменных печах и шахтных установок металлизации.

Одним из ученых-практиков в области металлургии чугуна стал Юрий Васильевич Федулов. Его научные изыскания способствовали совершенствованию технологии доменной плавки, внедрению новейших систем управления на Магнитогорском металлургическом комбинате. Немалый интерес представляли его перспективные работы в области бескоксового восстановления железа.

С декабря 2018года объединенную кафедру металлургии и химических технологий возглавил доцент Александр Сергеевич Харченко. Его отличает большая активность в научной деятельности, в настоящее время он завершает работу над докторской диссертацией по теме «Развитие технологии доменного процесса на печах с лотковым зу рациональным использованием режимов загрузки и дутья для энерго и ресурсосбережения».

Объединение кафедр было связано с переходом отечественной высшей школы на новую систему подготовки специалистов. В рамках реализации этой системы кафедрой МЧМ в 2003 г. был осуществлен первый набор бакалавров, а в 2008 г. – магистров по направлению «Металлургия». В июне 2007 г. на кафедре состоялся выпуск первых семи бакалавров. Первые магистры защитили выпускные работы – магистерские диссертации – в 2010 г. Всего за эти годы кафедра выпустила 50 бакалавров и 20 магистров по направлению «Металлургия».

Первые годы подготовка бакалавров и магистров велась параллельно с подготовкой инженеров. Начиная с 2011 г. прием в университет для обучения с получением квалификации инженер-металлург полностью прекращен. Последний выпуск инженеров-металлургов дневной формы обучения состоится в 2015 г., а заочной – в 2016 г. Сейчас выпускники общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений поступают для обучения с получением квалификации бакалавр по направлению «Металлургия». Их обучение ведется по образовательным стандартам третьего поколения, предусматривающими углубленную специальную подготовку. Достаточно указать, что на изучение дисциплин специализации этими стандартами отводится почти в два раза больше учебного времени, чем действующими пока стандартами на подготовку инженеров. Расширение и углубление специальной подготовки бакалавров производится за счет некоторого уменьшения объема ряда дисциплин общих циклов, путем исключения из них разделов, материалы которых оказались невостребованными в профессиональной деятельности специалистов.

Всего за 85 лет в МГМИ было подготовлено четыре тысяч дипломированных инженеров, бакалавров – доменщиков (1300 чел.) и сталеплавильщиков (2430 чел.). Среди них много известных специалистов, руководителей отечественной металлургической промышленности, крупнейших металлургических заводов, научно-исследовательских институтов. Выпускники кафедры составляют основу инженерного корпуса металлургического производства ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Многие выпускники кафедры отмечены высокими наградами СССР и Российской Федерации. Следует отметить подготовку специалистов вечерней и заочной формы обучения. Многие руководители производства прошли именно через эту форму обучения.

Выпускники кафедры составляют основу инженерного корпуса металлургического производства ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Многие выпускники кафедры отмечены высокими наградами СССР и Российской Федерации.

Легендарный директор ММК Григорий Иванович Носов высоко ценил деятельность кафедры металлургии стали, поэтому все его четыре сына и два внука закончили нашу кафедру. Дмитрий Григорьевич Носов после окончания МГМИ в 1954 году начал работать на ММК и дошел до должности главного сталеплавильщика. Затем его перевели на должность главного сталеплавильщика на Орско-Халиловский металлургический комбинат (ныне ПАО «Уральская сталь»), где впоследствии он возглавил производственный отдел ОХМК. В конце своей короткой жизни он был начальником производственного отдела ВПО «Союзметаллургпром» - крупнейшего подразделения Минчермета СССР. В него входили такие крупные комбинаты, как: Магнитогорский, Нижне-Тагильский, Новолипецкий, Череповецкий, Кузнецкий, Западно-Сибирский,Орско-Халиловский небольшие металлургические заводы: Амурсталь, Узбекский, Белорусский, Молдавский, Выксунский, Лысьвенский, Чусовской, Саткинский Петровск-Забайкальский, Лиепайский и другие.

Следует отметить, что в 50-е годы прошлого века мастер спорта Дмитрий Носов был одним из сильнейших волейболистов России, вместе с другими товарищами-магнитогорцами (в том числе — братом Константином) стал в 1957 году победителем турнира на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве.

Второй сын Григория Ивановича Носова — Константин выпускник с отличием 1958 года кафедры металлургии стали МГМИ. На ММК дошел до должности заместителя начальника производства, на Западно-Сибирском металлургическом комбинате работал главным сталеплавильщиком. Яркий след оставил в 80-е годы прошлого века в развитии черной металлургии Украины: был главным инженером Макеевского металлургического комбината, возглавлял Днепродзержинский металлургический комбинат, был генеральным директором второго по объемам производства в СССР — комбината «Криворожсталь». В 90-е годы, будучи вице-президентом Международной инженерной академии, стоял у истоков создания Евразхолдинга - ныне одной из крупнейших металлургических компаний РФ.

Сын Дмитрия Носова — Алексей пошел по стопам отца — в 1982 году после окончания МГМИ пришел работать на ММК, стал начальником системообразующего на комбинате кислородно-конвертерного цеха, затем - главным металлургом, директором управляющей компании «ММК-Метиз». Защитил кандидатскую диссертацию по разработке и освоению новой нитридной технологии производства трансформаторной стали в ККЦ ММК.

Сын Константина — Сергей с отличием закончил МГМИ в 1984 году, прошел все ступени на ММК от подручного сталевара до первого заместителя генерального директора. В 1999 году переходит работать на должность генерального директора Нижнетагильского металлургического комбината, с 2006 года — начальник департамента металлургии государственного концерна «Ростехнологии». В 2010 году избран главой города Нижний Тагил, в настоящее время является губернатором Магаданской области. Успешно защитил диссертации на соискание кандидата, а потом — доктора технических наук.

Другой известный выпускник кафедры металлургии стали – Г.Е.Овчинников после окончания института в 1948 году был направлен на работу в мартеновский цех № 3 ММК. Умного, внимательного, аккуратно исполняющего свои обязанности, всегда приходящего на помощь своим товарищам по работе уже через год его назначили мастером производства, а в 1951 начальником смены.

В 1957 году переведён на работу заместителем начальника мартеновского цеха № 1, самого большого на комбинате. Здесь им было разработано много предложений, в том числе по совершенствованию свода мартеновских печей, чтобы увеличить его стойкость в условиях интенсификации плавки применением кислорода. Совместно с учеными из Магнитогорского горно-металлургического института им. Г.И.Носова, в том числе Бигеевым Абдрашитом Мусеевичем, было предложено делать напряженный свод печей.

В 1964 году его назначают начальником мартеновского цеха № 3, в феврале 1966 года - начальником металлургического производства, а в марте 1968 года - главным инженером Магнитогорского металлургического комбината.

В 1970 году его переводят на должность директора Нижне-Тагильского комбината. Геннадий Елизарович Овчинников имел склонность к научно-технической деятельности. Все, кто с ним встречался, отмечали, что в рабочем кабинете, на его столе даже в мартеновских цехах были металлургические журналы и книги. Он много работал над кандидатской диссертацией по теме «Повышение стойкости мартеновских печей в условиях интенсификации процесса выплавки стали», в 1972 году была назначена защита его кандидатской диссертации. Геннадий Елизарович выехал вечером после работы на машине на защиту из Нижнего Тагила в Магнитогорск. Заседание специализированного совета МГМИ должно было состояться на другой день. Но под утро под Челябинском его остановили работники ГАИ и передали, что на Тагильском комбинате в доменном цехе произошла очень серьезная авария. Он вынужден был вернуться. А успешно защитил диссертацию позже, уже в 1973 году.

5 декабря 1975 году приказом Министра чёрной металлургии СССР был назначен начальником Всесоюзного производственного объединения "Союзметаллургпром"- заместителем министра. В это время он нес ответственность за достаточное обеспечение фондами, что было проблематично, т.к. фонды выделялись Госпланом СССР, и нужно было разделить между всеми, ежедневный контроль и своевременное принятие необходимых решений по работе всех производств, строгое выполнение государственного плана.

В 1976 году коллектив металлургов, в том числе и Геннадий Елизарович, был награждён Государственной премией в области науки и техники за разработку на Нижнетагильском металлургическом комбинате технологии выплавки ванадиевого чугуна в доменных печах большого объема и переработки его в ванадиевый шлак и сталь кислородно-конверторным дуплекс-процессом.

Характерной особенностью его профессиональной деятельности – постоянный интерес к повышению эффективности металлургического производства и качеству продукции. Обладая обширными связями с научными отраслевыми, академическими и вузовскими организациями особое внимание уделял внедрению передовых научных разработок в металлургическом производстве на всех уровнях своей деятельности.

Но тяжелый график работы с рассвета до заката, а иногда и ночью, а утром снова на работу, дали себя знать. Он умер, когда ему было всего 53 года.

Среди всех выпускников кафедры выделяется выдающийся металлург и организатор производства Герой Социалистического Труда, заслуженный металлург РСФСР, дважды лауреат Государственной премии СССР Иван Харитонович Ромазан. В МГМИ он учился по направлению ММК и окончил его в 1965 году. На ММК он быстро прошел путь от помощника мастера до главного сталеплавильщика (1973 г.). В 1980-84 гг. он по приказу министра металлургии СССР работал главным инженером Нижне-Тагильского металлургического комбината. В 1984 вернулся главным инженером ММК, с 1985 по 1991 год (до своей смерти) – генеральный директор ММК.

Под руководством И.Х.Ромазана ММК довел производство стали до 16,3 млн т в год и вышел на первое место в мире по этому показателю. При этом осуществлялась коренная реконструкция комбината: был пущен в эксплуатацию кислородно-конвертерный цех и началось строительство стан «2000» горячей прокатки.

Яркая биография получилась у выпускника 1969 года Владимира Сергеевича Федосеева. Традиционный путь на ММК от подручного сталевара до заместителя начальника производственного отдела, затем партийная работа: секретарь парткома комбината, первый секретарь Магнитогорского горкома КПСС, первый секретарь областного комитета партии. Впоследствии В.С.Федосеев – заместитель министра металлургии СССР и в 90-е годы прошлого века – генеральный директор ОАО «Втормет». В студенческие годы он был лучшим центровым сборной по баскетболу МГМИ.

Выпускник 1982 года Анатолий Олегович Слободин стал вице-президентом широко известной группы компаний «Магнезит».

На протяжении многих лет на ММК ответственные руководящие посты занимал выпускник 1985 года Рафкат Спартакович Тахаутдинов. Он много сделал по реконструкции комбината и освоению новых технологий.

В настоящее время успешным заместителем генерального директора ПАО «ММК» является Сергей Николаевич Ушаков.

Яркой личностью является выпускник 1974 года Игорь Михайлович Шатохин. Он с нуля создал научно-техническую, производственную фирму «Эталон», которая вышла на мировой уровень по производству композитных материалов и отдельных элементов металлургического оборудования.

Интересно, что часть выпускников кафедры успешно реализовала себя не только в металлургической сфере. Председателями Законодательного собрания г, Магнитогорска были Ф.А.Мухаметзянов и М.Ф.Сафронов, вице-губернатором Магаданской области является Ю.А.Бодяев, заместителем главы г. Магнитогорска был Г.В.Монетов, директором Магнитогорского отделения Сбербанка РФ – В.Н.Котий, директором дворцов спорта им. И.Х.Ромазана и «Арена Металлург» - В.В.Алеко. Вице-президентом ХК «Металлург» является Г.И.Величкин, одним из сильнейших альпинистов РФ - мастер спорта международного класса - Г.Ф.Кириевский, тренером одной из сильнейших баскетбольных команд страны УНИКС (Казань) – мастер спорта А.В.Бигеев и др.

Выпускники кафедры достигли значительных успехов в научной и педагогической деятельности. Докторами наук, профессорами стали А.М. Бигеев, В.Г. Антипин, Ю.В.Федулов, Н.П. Сысоев, К.Н. Вдовин, В.А. Бигеев, С.К. Носов, Р.С. Тахаутдинов, А.М. Столяров, С.К. Сибагатуллин, А.Ю.Никулин, В.П.Чернов, Е.Н. Ишметьев, В.Н. Немцев, В.Г.Фуртат.

В этом ряду хотелось бы выделить заслуженного металлурга РСФСР, дважды лауреат Государственной премии доктора технических наук, профессора Антипина Вадима Григорьевича.

В 1957 году Антипин В.Г. с отличием закончил кафедру металлургии стали МГМИ. Свою трудовую деятельность он начал на ММК подручным сталевара мартеновской печи. С ранних лет он проявил склонность к исследовательской работе. Умение планомерно вести научно-исследовательскую работу, а также правильно организовывать свой труд позволило ему за короткий срок защитить кандидатскую (1961 год), а затем (в 35 лет!) и докторскую (1969 год) диссертации. В 1963 году он пришел на работу в МГМИ и вскоре стал заведующим кафедрой теории металлургических процессов и физической химии. В 1973 году назначен на должность проректора по научной работе, зарекомендовав себя на этой работе как опытный руководитель и талантливый исследователь. После возвращения на ММК под его руководством в мартеновском цехе № 1 ММК были созданы и освоены пять двухванных сталеплавильных агрегатов, позволивших увеличить годовое производство стали на четыре миллиона тонн. Много внимания он уделял развитию ковшевой обработки стали, в частности, в том же цехе - разработке технологии вакуумирования стали на первой в стране установке порционного типа. Это позволило освоить на ММК производство автокузовной стали для Волжского автозавода и стали для эмалирования. Кроме того под его руководством разрабатывались новые технологии производства низколегированных марок стали в мартеновских печах и двухванных сталеплавильных агрегатов.

Одновременно он вел активную педагогическую работу на кафедре металлургии стали. Читал лекции по базовым дисциплинам «Мартеновское производство стали» и «Управление производственным участком». Лекции Вадима Григорьевича всегда отличались высоким научным уровнем и базировались на обширном практическом материале, ориентируя студентов на первоочередное изучение наиболее актуальных вопросов сталеплавильного производства. Результаты научных исследований Антипина В.Г. использованы им при написании уникального учебного пособия «Основы расчета плавки в двухванных печах».

Антипин В.Г. на ММК занимал должность заместителя главного инженера - начальника технического отдела. В то же время он продолжал педагогическую деятельность профессора кафедры металлургии стали по совместительству. Умением скрупулезно и въедливо работать, а также бережно и трепетно относиться к науке Вадим Григорьевич завоевал авторитет высококомпетентного в своей области, строгого, но справедливого преподавателя, своим примером вдохновляющего молодежь на активную научно-исследовательскую деятельность. Многие его ученики стали видными специалистами в производственной и научно-технической областях. С 1982 до 1991 года был членом коллегии, начальником технического управления Министерства черной металлургии СССР. С 1991 года Вадим Григорьевич работал генеральным директором по науке и технике корпорации «Чермет» и генеральным директором Международного союза металлургов, в дальнейшем – заместителем генерального директора Черметинформации и главным редактором бюллетеня научно-технической и экономической информации «Черная металлургия».

Всего под руководством Антипина В.Г. защищено 9 кандидатских диссертаций. Им опубликовано около 300 печатных трудов, получено 44 авторских свидетельства. Вадим Григорьевич останется в нашей памяти как высококвалифицированный специалист в области черной металлургии и опытный педагог.

В настоящее время основные усилия коллектива кафедры металлургии черных металлов направлены на подготовку высококвалифицированных специалистов, способных решать сложные вопросы металлургического производства в условиях наметившегося с последние годы значительного подъема отечественной промышленности и реформирования высшей школы.

История развития кафедры Физической химии и химической технологии

- 1935 – 1946 гг. Приказом ГУУЗ/у (Главное управление учебных заведений) №26/384 от 16.07.1935г. в МГМИ была организована кафедра теории металлургических процессов и физической химии (ТМП). Первым заведующим был доц. к.т.н. Перелазный В.А. Кафедра вела подготовку студентов –металлургов по физической химии и теории металлургических процессов.

- 1947 – 1959 гг. В 1947г. кафедру возглавил доцент, к.т.н. Гольдштейн Нисон Львович. В своем развитии кафедра в основном обязана Гольдштейну Н.Л., под руководством которого были созданы лабораторная база и учебно-методическое обеспечение по физической химии и теории металлургических процессов и сформирован кадровый состав. По учебнику Н.Л. Гольдштейна «Краткий курс теории металлургических процессов»[1] многие поколения инженеров – металлургов начинали освоение теоретических основ своей будущей профессии. Доктор технических наук, профессор Н.Л. Гольдштейн имел выше 130 публикаций, три монографии.

- 1960 – 1977 гг. Приказом по Главному управлению инженерно-технических высших заведений № 1658 от 12.11.1960г в МГМИ им. Г.И. Носова была открыта кафедра химической технологии твердого топлива (ХТТ). Возглавил кафедру известный среди коксохимиков специалист Шевлягин В.Н., занимавший до этого должность начальника технического отдела КХП ММК. Шевлягину В.Н. удалось в короткий срок оснастить кафедру необходимым лабораторным оборудованием, методическими разработками и привлечь к преподавательской деятельности высококвалифицированных специалистов с производства (инженеры Слюсаренко П.К., Сметанина Е.К., Петухов В.Н., Вейнский В.В., к.т.н. Дорогобид Г.М., работавший до этого директором КХП ММК) и ведущих ВУЗов Урала (доц., к.т.н. Буторин В.И., доц. к.т.н. Поздеев П.М.).В 1966 прошли первые защиты кандидатских диссертаций: Петуховым В.Н. (кафедра ХТТ) и Шерстобитовым М. А. ( кафедра ТМП). В 1967г. кафедру ХТТ возглавил доцент, к.т.н.: Буторин В.И. Научным направлением кафедры ХТТ явилось исследования и разработка новых флотореагентов и режимов обогащения каменных углей, совершенствование технологии подготовки и коксования угольной шихты. За это время защитили кандидатские диссертации трое сотрудников кафедры (Добросердова Т.В.-1971г., Сметанина Е.К.-1972г., Куликова Т.М.-1973г). Научные исследования коллектива ТМП кафедры были направлены на развитие теории металлургических процессов, а также повышение качества чугуна и стали. сотрудниками кафедры ТМП подготовлено и защищено 4 кандидатских (Ишимов В.И.-1969г., Хромченко Н.С.-1972г., Клочковский С.П.-1974г., Зверева Н.Н.-1977г.).

- 1977 – 1984 гг. В октябре 1977 г. заведующей кафедрой ХТТ назначена Сметанина Е.К.. а работой кафедры ТМП с декабря 1980 по июль 1984 кафедрой ТМП руководил профессор, д.т.н. Кричевец М.И. В 1981г. защитили кандидатские диссертации Шелковников В.А. и Тверсков А.А.

- 1984 – 1992 гг. В 1984 г. заведующим кафедрой ТМП назначен доцент, кандидат технических наук Ишимов В.И, а кафедру ХТТ с 1988 г возглавил доцент, кандидат технических наук Петухов В.Н.

- 1992 – 1995 гг. Приказом МГМИ №177/к от 25.02.1992г. образована кафедра химической технологии неметаллических материалов и физической химии (ХТиФХ) в результате объединения кафедр ТМП и ХТТ, которую возглавил доц., к.т.н. Шерстобитов М.А.. В этом году кафедрой, кроме подготовки инженеров по специальности 250400 «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»[2], начата подготовка инженеров по специальности 250800 «Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов»[3].

- За этот период были защищены две докторские диссертации (Сысоев Н.П.-1993г., Петухов В.Н. –1992г.) и одна кандидатская (Вейнский В.В.-1993г.).

- 1995 – 2012 гг. В 1995 г. заведующим кафедрой ХТ и ФХ назначен профессор, д.т.н. Сысоев Н.П. В 1997 г. доцент Никулин А.Ю. защитил докторскую диссертацию, а аспирантка Волощук Т.Г. – кандидатскую. Сформировано новое научное направление кафедры – физико - химические исследования металлургических процессов. Результаты исследований регулярно докладываются на ежегодных научно - технических, а также международных конференциях и конгрессах. В 2003 г. защитила кандидатскую диссертацию выпускница кафедры Воронина О.Б. В 2005 г. начата подготовка инженеров по специальности 200503 «Стандартизация и сертификация (в переработке нефтепродуктов)». С 2006 г. кафедру ХТ и ФХ возглавил д. ф.- м. н. Смирнов А.Н. В 2008 г. защитили кандидатские диссертации Сирченко А.С. и Свечникова Н.Ю., а в 2012 г. Махоткина Е.С. В настоящее время на кафедре работают 10 человек учебно – вспомогательного персонала и 13 преподаватель (9 кандидатов наук и 2 доктора).

- 2013 – 2015 гг. В связи с приказом ФГБОУ ВПО «МГТУ» №1198/к от 18.06.2013 «Об утверждении организационной структуры основных направлений деятельности реорганизованного университета» кафедра изменяет название на кафедра «Физической химии и химической технологии».